お問い合わせいただくことの多い項目をQ&Aでまとめました。

受審前・受審中・受審後の段階ごとにまとめてあります。

受審の前に

-

評価機関をどうやって選べはいいのか分からない

-

当社では、「フィーリングが合うかどうか」で選ぶと良いですよとお伝えしています。

それを知るために、評価機関の書いた講評を読んでみてください。

「あー、うちと同じようなことをしているんだな」

「あるある、あるよねー」

「そんなことも評価してくれるんだ」

「何だか目に見えるようだなぁ」

と思える講評を書いている評価機関を選ぶのが良いとお勧めしています。

逆に、

「何を言っているのか分からない」

「そういう問題なのかな?」

「どんな特徴を持っている事業所なのか見えてこない」

「それは大した問題ではないのでは…?」

「どの事業所でも当てはまるようなことが書いてある」

と思ってしまった講評を書いている評価機関は避けたほうが良いかもしれません。

また、当社の事例では、「近かったから」という理由もあります。確かに、ご連絡いただいて30分程度でうかがえる距離というのは、ご依頼いただくときに安心かもしれません。

ただ、当社には片道3時間かけてうかがう事業所もありますので、距離はさして問題にならないのではないでしょうか。

-

第三者評価を受けるのに、どのくらいの期間がかかりますか?

-

契約締結からフィードバックまで、おおむね5カ月とお考えください。

コロナ禍以降、今でもなかなかスムーズに作業が進まない事態が続いておりますので、以前より長めの5カ月が現実的だと感じています。

ただ、第三者評価を受審するのが初めての場合、訪問調査の前に必要な書類を揃えていただいたり、全職員を対象にした職員調査を回収するのにお時間がかかることもありますので、6カ月程度のスケジュールを組んだほうが良い場合もあります。グループホームなどの規模が小さい事業所で、かつご担当者が受審経験がある場合、最短2カ月ほどでできた事例もあります。

どの受審においても、各事業所のご都合や事情などをお聞きしたうえで、スケジュールを調整させていただきますので、まずはこちらからご相談ください。

フィードバックまでの日程をお急ぎの場合も対応できるかケースバイケースになりますので、こちらからお問い合わせください。

-

同じ法人の複数の事業所を同時に評価してもらえますか?

-

もちろんお受けしています。同一法人の複数の事業所が同時に第三者評価を受審していただく事例もあります。

スケジュールや受審料金などについて、効果的な進め方がありますので、まずはこちらからお気軽にご相談ください。

受審中

-

経営層の自己評価、何を書いたらいいんですか?

-

基本的には、次の2点です。

- 計画して実施したこと

- 実施したことが分かる記録(議事録、報告書、会報、動画など)

「ここにはどんなものが当てはまるのかな?」と疑問を持たれた場合は、メールなどでご連絡ください。Web会議ツールでも対応できます。

-

経営層の自己評価シートは手書きでもいいですか?

-

はい、もちろんです。

自己評価シートにはExel版と手書き版があります。事前説明会で、どちらが良いか確認させていただいております。

-

職員の自己評価シートは正職員だけ書けばいいんですよね?

-

いいえ、事業所で働く全員に書いていただく必要があります。全員には以下の方を含みます。

- 経営層

- パートタイマーで働く人

- 不定期または出勤頻度が少ない人

-

職員調査で書いたことが自分の不利益になりませんか?

-

無記名式です

名前は書きませんので、そのシートを誰が書いたかは分かりません。

記入していただいたシートは事業所には見せません

記入していただいたシートは、評価機関の者しか見ません。事業所の方には見せませんので、ご安心ください。

集計したデータとして扱います

三択式の部分は、「そう思う」○人・「そう思わない」△人…という形で集計します。

自由記述の欄は、重複した内容を整理しつつ分類し集計します。記述内容に個人を特定することが書いてあった場合、特定できない形に編集します。

誰が何を書いたか分からないように集計しますので、ご安心ください。

-

職員・自己評価の回収率を上げられますか?

-

職員・自己評価の回収率が悪かった経験をお持ちですか? それなら、一緒にアイデアを考えましょう。

実際に、ちょっとしたことで回収率がグッと上がったことがありますので、試してみませんか?

-

利用者の話が一般的なクレームだと思われたら困ります

-

私たち評価者は、利用者の特性を理解したうえで調査に当たります。

そのうえで、利用者調査前に利用者の特性をうかがいます。虚言癖・せん妄・作り話などの個性がある人は教えてください。

また、利用者の発話だけで真実であると断定することはありません。第三者評価は、利用者調査+職員調査+評価者による調査の3方向から調べることが前提となっています。さらに、フィードバック時に、事実誤認がないか確認しますので、ご安心ください。

-

フィードバックの時に誰が出席すればいいですか?

-

フィードバックの内容をお聞きになりたい職員の方、どなたでも結構です。

今までの経験ですと、経営層の方のみの場合もありますし、各部署のリーダーが参加されることもあります。

なかなか現場を離れることのできないお仕事ではありますが、可能であれば1人でも多くの職員の方に参加していただき、職員間で情報と感想をシェアしていただけると良いと考えております。

受審の後で

-

評価結果報告書の内容を事業所のWebサイトや事業計画に載せてもいいですか?

-

第三者評価には「透明性の担保」という目的もありますので、評価結果をぜひご活用ください。

「力を入れている点」「特に良いと思う点」は職員のみなさんのモチベーションアップや対外的にアピールする際に、

「改善が必要と思う点」は事業計画に盛り込んでひとつずつクリアしていただければ幸いです。

-

コンサルに来てもらえませんか?

-

そのようなお話をいただき、大変ありがたいと感じております。

ただ残念ながら、第三者評価を受審していただいた事業所にコンサルタント業務で関わることは、制度上禁止されています。

ご理解いただきまますようお願い申し上げます。評価機関は、評価契約締結日から3年間は評価を実施した事業所の経営やサービス提供に関与(コンサルティング、会計事務、調理など)できないこととなっていますのでご注意ください。

── 評価機関を選ぶには?-公益財団法人東京都福祉保健財団

-

利用者調査だけ頼めますか?

-

第三者評価を受審しない年に利用者調査を依頼したいとお考えですね? 喜んでお引き受けいたします。

第三者評価を頼む前に、お試しで利用者調査だけ様子を見たいという場合も、ぜひご用命ください。

費用や実施スケジュールのご相談はこちらからご連絡ください。

その他

-

そちらの評価者として活動したいのですが?

-

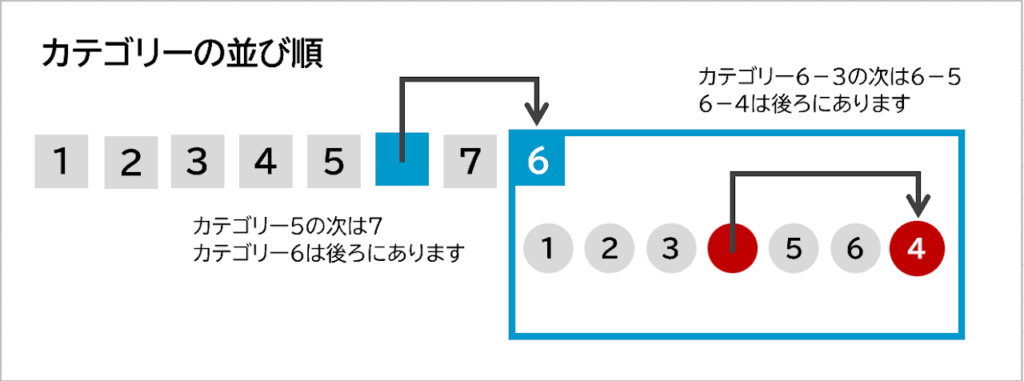

当社では、主たる評価者・従たる評価者のいずれの場合も、マネジメント担当ならそのカテゴリーすべて、サービス担当ならサービス項目すべてをご自分で書けることを基本方針としております。

その方針をご理解いただいたうえで一緒に活動したいと考えていただける場合は、まずはメールフォームからご連絡ください。

-

評価者になるにはどうすればよいですか?

-

評価者になるには、養成講習を受講し、試験にパスし、認定を受けることになります。

まずは、

- 受講資格要件を満たしていること

- 評価機関の推薦があること

が必要です。

詳細は、所属予定の評価機関にお尋ねください。所属先が決まっていない場合、当社でもご相談に応じます。

なお、募集は毎年春に行っています。養成講習は秋、実習は晩秋から初冬、認定はその数週間後。ほぼ1年がかりのスケジュールとなります。

さらに詳しいことは下記の記事にも書きましたので、ご参照ください。

上記のQ&Aで解決しない場合はメールフォームからお問い合わせください。